冬奥会的东北含量有多高 这个还是受气候比较大的

导读:冬奥会的东北含量有多高 这个还是受气候比较大的全民看冬奥,出圈的不仅有冰雪运动员们的飒爽英姿和精彩表现,还有被网友们笑称为“北京冬奥第三官方语言”的东北话。高亭宇500米速滑摘金后

北京冬奥会的“东北含量”,咋整得这么高?事实上,东北文化和东北元素在冬奥会期间走红网络并不是本届冬奥会的特有现象。来自东北的运动员在冬奥赛场屡获佳绩,背后是较为悠久的冰雪运动历史和深厚的冰雪运动积淀。新中国第一支省级速滑队诞生于黑龙江省;实现中国冬奥奖牌“零的突破”的叶乔波、拿到中国第一块冬奥金牌的杨扬都是地地道道的东北“老妹儿”;本届冬奥会之前我国13枚冬奥会金牌中,位于东北的七台河“承包”了6枚……谈到我国冰雪运动时,无论是训练技术积累还是体育精神传承,东北总是绕不开的那个存在。

进一步说,广泛而深厚的群众基础,也让冰雪运动在东北这块土地上发展壮大。漫长的冬季和冰天雪地的自然环境,让亲近与喜爱冰雪成了东北人生活的日常。想要滑冰不一定要跑到公园的湖面,露天操场上用土垫成跑道,水车浇水、一夜成冰,反复几次便可浇出一片“冰场”;冰面养护也充满民间智慧,冰车架上一个大号汽油桶,桶上均匀扎出一排小孔,把桶里装满水在冰面上滑行,坑洼的冰面慢慢就光滑如镜……类似的场景构成了很多东北人美好的冰雪记忆。

不过,亮眼的冬奥成绩与冰雪文化热潮,只是“东北天团”走到聚光灯下的原因之一。东北人身上那股乐观、真诚、“不服就干”的“虎”劲儿,才是真正打动观众的地方。东北话“魔音灌耳”的背后,是网友对那份自信与霸气、坦荡与直率的点赞。

实际上,这并不是“东北文化”第一次出圈。无论是深受喜爱的东北方言小品,还是在直播平台上高呼“666”的东北老铁,以及《钢的琴》《人世间》等影视作品,都在向社会输出着道地的东北文化。而这些文化产品能够为人们接受,或因其与共和国的历史紧紧绾结,或因其充满烟火气的乐观与幽默,也或许是因为“东北风情”自带的独特魅力。大东北走过的非凡历程、拥抱的光荣梦想、托举的平凡生活,都在一次次“出圈”中为人所知。

-

警方回应顾客被理发师杀害 做什么事都要有度无论有理无理2023-03-28 22:51:18警方回应顾客被理发师杀害 做什么事都要有度无论有理无理目击者称是因为发型师理发没有达到顾客效果,双方发生口角,并升级至失控,最终理发师便持刃杀害了女顾客

警方回应顾客被理发师杀害 做什么事都要有度无论有理无理2023-03-28 22:51:18警方回应顾客被理发师杀害 做什么事都要有度无论有理无理目击者称是因为发型师理发没有达到顾客效果,双方发生口角,并升级至失控,最终理发师便持刃杀害了女顾客 -

-

这群年轻人 在综艺节目中“种地” 等这节目完了他们还是会回到城市2023-03-28 22:44:22这群年轻人 在综艺节目中“种地” 等这节目完了他们还是会回到城市一群20岁上下的年轻人,常年过着城市生活,突然被集体“流放”到农田里种地192天,从行为举止到精神面貌,会发生什么变化?

这群年轻人 在综艺节目中“种地” 等这节目完了他们还是会回到城市2023-03-28 22:44:22这群年轻人 在综艺节目中“种地” 等这节目完了他们还是会回到城市一群20岁上下的年轻人,常年过着城市生活,突然被集体“流放”到农田里种地192天,从行为举止到精神面貌,会发生什么变化? -

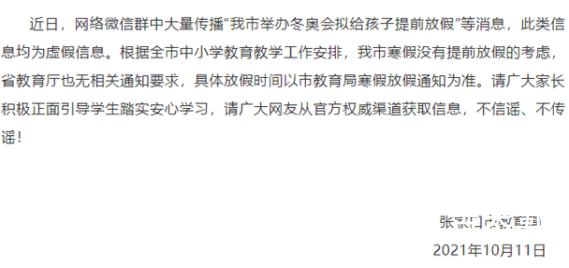

网信办:全面清理虚假摆拍短视频 一定要大力打击!2023-03-28 22:33:10网信办:全面清理虚假摆拍短视频 一定要大力打击!如今上网看短视频成为很多网民的主要消遣方式,数据显示,我国短视频用户规模再创新高,目前已突破 10 亿。

网信办:全面清理虚假摆拍短视频 一定要大力打击!2023-03-28 22:33:10网信办:全面清理虚假摆拍短视频 一定要大力打击!如今上网看短视频成为很多网民的主要消遣方式,数据显示,我国短视频用户规模再创新高,目前已突破 10 亿。 -

张兰被曝亏欠工资近90万 前妻前夫彻底互撕开了2023-03-28 22:24:20张兰被曝亏欠工资近90万 前妻前夫彻底互撕开了近日,张兰原直播团队员工在直播时曝光张兰拖欠工资近90万元,该员工称此前自己一直帮张兰负责商务、运营、助理招聘培训,并且垫付工资

张兰被曝亏欠工资近90万 前妻前夫彻底互撕开了2023-03-28 22:24:20张兰被曝亏欠工资近90万 前妻前夫彻底互撕开了近日,张兰原直播团队员工在直播时曝光张兰拖欠工资近90万元,该员工称此前自己一直帮张兰负责商务、运营、助理招聘培训,并且垫付工资 -

樊振东连续三年世界排名第一 樊振东永远的神2023-03-28 22:17:43樊振东连续三年世界排名第一 樊振东永远的神3月28日,直通德班选拔赛第二站继续进行,樊振东来到比赛场馆,现场观战。作为新加坡大满贯的男单冠军得主

樊振东连续三年世界排名第一 樊振东永远的神2023-03-28 22:17:43樊振东连续三年世界排名第一 樊振东永远的神3月28日,直通德班选拔赛第二站继续进行,樊振东来到比赛场馆,现场观战。作为新加坡大满贯的男单冠军得主 -

小伙给父亲墓碑贴二维码 好一个有文化的儿子和孝顺的儿子2023-03-28 22:15:18小伙给父亲墓碑贴二维码 好一个有文化的儿子和孝顺的儿子在重庆的龙潭山陵园内,有一座新立的墓碑,除了记载了逝者陆志富的简短生平,上面还贴有三组二维码。许多前来追思和悼念他的人都感到十分意外

小伙给父亲墓碑贴二维码 好一个有文化的儿子和孝顺的儿子2023-03-28 22:15:18小伙给父亲墓碑贴二维码 好一个有文化的儿子和孝顺的儿子在重庆的龙潭山陵园内,有一座新立的墓碑,除了记载了逝者陆志富的简短生平,上面还贴有三组二维码。许多前来追思和悼念他的人都感到十分意外 -

阿黛尔无限期中止职业生涯 老外在国外会把新冠当回事?2023-03-28 21:50:03阿黛尔无限期中止职业生涯 老外在国外会把新冠当回事? 殿堂级的歌手阿黛尔宣布将在11月第二轮赌城驻唱结束后无限期中止音乐职业生涯,“我的事业发展越壮大,我就越焦虑和害怕,我要休息一下,

阿黛尔无限期中止职业生涯 老外在国外会把新冠当回事?2023-03-28 21:50:03阿黛尔无限期中止职业生涯 老外在国外会把新冠当回事? 殿堂级的歌手阿黛尔宣布将在11月第二轮赌城驻唱结束后无限期中止音乐职业生涯,“我的事业发展越壮大,我就越焦虑和害怕,我要休息一下, -

国际机票再现“白菜价” 国内机票怎么这么贵?2023-03-28 21:45:28国际机票再现“白菜价” 国内机票怎么这么贵?3月26日,民航正式开启夏秋航季,航班量增加的同时,国际机票价格出现大幅回落,一些国际航线的价格甚至比飞国内还便宜。

国际机票再现“白菜价” 国内机票怎么这么贵?2023-03-28 21:45:28国际机票再现“白菜价” 国内机票怎么这么贵?3月26日,民航正式开启夏秋航季,航班量增加的同时,国际机票价格出现大幅回落,一些国际航线的价格甚至比飞国内还便宜。 -

刘亚仁发长文就吸毒事件道歉 究竟是怎么一回事2023-03-28 21:37:24刘亚仁发长文就吸毒事件道歉 究竟是怎么一回事据韩媒报道称,3月27日演员刘亚仁接受警方的调查,调查时间长达12小时,而在调查结束之后,刘亚仁也在镜头前向大众道歉

刘亚仁发长文就吸毒事件道歉 究竟是怎么一回事2023-03-28 21:37:24刘亚仁发长文就吸毒事件道歉 究竟是怎么一回事据韩媒报道称,3月27日演员刘亚仁接受警方的调查,调查时间长达12小时,而在调查结束之后,刘亚仁也在镜头前向大众道歉