大学为何纷纷涨价? 学费涨了毕业之后工资不涨

导读:大学为何纷纷涨价? 学费涨了毕业之后工资不涨培养一名大学生需要多少钱?这个数字或许很难量化,但近年来,一些高校纷纷表示,仅有财政支持已经很难覆盖培养成本。

可见,高校对于涨学费的“冲动”非常明确。近年来,包括广东、天津、浙江、江苏、河南、辽宁、浙江等多个省份已经宣布上调高校学费价格。

财政部、教育部2022年6月印发的《高等学校财务制度》中提到,我国的高校收入按顺序优先级罗列,分为:(1)财政补助收入,包括财政教育拨款、财政科研拨款、财政其他收入;(2)事业收入,包括教育事业收入(学费、考试费等)、科研事业收入;(3)上级补助收入;(4)附属单位上缴收入;(5)经营收入,即在教学、科研及其辅助活动之外,开展非独立核算经营活动取得的收入等;(6)其他收入,包括投资收益、利息收入、捐赠收入、非本级财政补助收入等。

教育部国家教育发展研究中心体制室主任王烽曾从经费来源作过介绍:“高校经济来源一般有:学费/校办企业/国家财政拨款和社会捐赠。对于重点大学来说,后三方面来源非常充足,而对于普通大学来说,可能只能依赖学费和财政拨款。但财政拨款又不充足,学费涨价也是无可奈何的事。”

根据教育部公开资料,2023年该部财政拨款为1354.7亿元,比2022年减少24.7亿,主要原因是国家发展与改革部门安排的基本建设支出减少。高等教育支出类预算数为1025.6亿元,比2022年财政拨款执行数减少39.6亿。主要原因是国家发展改革部门安排的基本建设支出减少所致。

同时,根据教育部直属高校公布的2023年预算,多个高校的总经费较去年有很大幅度的上涨。

据统计,清华大学首次突破400亿,以410.93亿元遥遥领先;排名第二的是浙江大学,首次突破300亿,总经费为309.01亿元;其次是上海交通大学(265.16亿)和北京大学(222.47亿),这4所高校总经费均在200亿元以上。

维持一个学校的运转,需要非常大的成本。一位高等教育研究学者告诉中国新闻周刊,财政拨款,也就是经费,大多是“人头费”,用到教师及科研上。学生自己交的学费实际上是给学生自己花的。现在的学费上涨本质上还在于经济发展情况。成本不断上涨的情况下,学校也要想办法解决成本问题。

“在中国这样的公立体系内,应该上涨的是研究生学费。一方面提升研究生上学成本,另一方面提高研究生教育质量”,该学者认为,研究生教育不是适合每个人的,属于高层次的培育。

该学者还提到,目前中国高等教育招录规模已经实现普及化,适龄人口大约有57%都能够上大学。发达国家这个数据一般能达到百分之七八十。这样的背景下,将来入学率肯定还会提升。他对本科生学费上涨持保留态度。

该怎么涨?

为管控高校学费上涨,2015年,教育部曾要求高校学费标准不高于生均培养成本的25%。

学者潘松剑曾指出,我国高校学费定价仍然是以成本为基本依据的,相关法律规定决定了我国高校学费定价不能是其他基础——如教育价格的供求关系、人均可支配收入、受教育者预期收益等。

上海市对于此轮涨价提到,上调学费标准主要是出于健全成本分担机制的需要。

相关文件中称,根据成本监审结果,上海2019-2021年监审的10所高校生均教育培养成本年均约为6.4万元,学费约占年生均教育培养成本8.4%。这明显低于规定的“学费占年生均教育培养成本比例最高不得超过25%”的上限。

中国新闻周刊注意到,各相关省份大多是根据不同专业制定了不同的学费标准,涨幅高低不一。

上一篇:大树被吹倒外卖小哥弯腰躲过 躲过一劫好好珍惜生命吧!

下一篇:最后一页

-

大学为何纷纷涨价? 学费涨了毕业之后工资不涨2023-06-12 22:56:23大学为何纷纷涨价? 学费涨了毕业之后工资不涨培养一名大学生需要多少钱?这个数字或许很难量化,但近年来,一些高校纷纷表示,仅有财政支持已经很难覆盖培养成本。

大学为何纷纷涨价? 学费涨了毕业之后工资不涨2023-06-12 22:56:23大学为何纷纷涨价? 学费涨了毕业之后工资不涨培养一名大学生需要多少钱?这个数字或许很难量化,但近年来,一些高校纷纷表示,仅有财政支持已经很难覆盖培养成本。 -

大树被吹倒外卖小哥弯腰躲过 躲过一劫好好珍惜生命吧!2023-06-12 22:54:24大树被吹倒外卖小哥弯腰躲过 躲过一劫好好珍惜生命吧!6月12日,据水母网援引沸点视频报道:6月11日,河南焦作,大风将路边一棵大树连根拔起,外卖小哥正好骑着电动车路过,他身子刚过去,其电动车后座就被砸中。

大树被吹倒外卖小哥弯腰躲过 躲过一劫好好珍惜生命吧!2023-06-12 22:54:24大树被吹倒外卖小哥弯腰躲过 躲过一劫好好珍惜生命吧!6月12日,据水母网援引沸点视频报道:6月11日,河南焦作,大风将路边一棵大树连根拔起,外卖小哥正好骑着电动车路过,他身子刚过去,其电动车后座就被砸中。 -

空难40天后4个孩子求生细节曝光 大难不死必有后福2023-06-12 22:47:43空难40天后4个孩子求生细节曝光 大难不死必有后福空难40天,哥伦比亚的4名土著孩子奇迹存活。据媒体报道,事故发生后,孩子们的母亲受了重伤,她依靠自己残存的体力生存了4天

空难40天后4个孩子求生细节曝光 大难不死必有后福2023-06-12 22:47:43空难40天后4个孩子求生细节曝光 大难不死必有后福空难40天,哥伦比亚的4名土著孩子奇迹存活。据媒体报道,事故发生后,孩子们的母亲受了重伤,她依靠自己残存的体力生存了4天 -

梅西直播共露脸50秒 比当年京嗓子喉宝时间要长2023-06-12 22:33:35梅西直播共露脸50秒 比当年京嗓子喉宝时间要长近日,阿根廷足球巨星梅西在中国迎来了他的首次直播,然而这场直播实际上只是提前录制的,且出镜时间不到1分钟,仅有50秒!

梅西直播共露脸50秒 比当年京嗓子喉宝时间要长2023-06-12 22:33:35梅西直播共露脸50秒 比当年京嗓子喉宝时间要长近日,阿根廷足球巨星梅西在中国迎来了他的首次直播,然而这场直播实际上只是提前录制的,且出镜时间不到1分钟,仅有50秒! -

白酒行业价格出现大面积倒挂 到底是怎么回事2023-06-11 22:28:46白酒行业价格出现大面积倒挂 到底是怎么回事淘宝天猫数据,5月31日20点起的4小时内,白酒品类同比增长超56%。其中,水井坊官方旗舰店

白酒行业价格出现大面积倒挂 到底是怎么回事2023-06-11 22:28:46白酒行业价格出现大面积倒挂 到底是怎么回事淘宝天猫数据,5月31日20点起的4小时内,白酒品类同比增长超56%。其中,水井坊官方旗舰店 -

华为四年前已注册Vision Pro商标 到底是怎么回事2023-06-11 22:01:14华为四年前已注册Vision Pro商标 到底是怎么回事本周,苹果公司在加州的全球开发者大会上发布首款混合现实(MR)头戴式设备Apple Vision Pro。Apple Vision Pro搭载了苹果公司首款3D摄像头

华为四年前已注册Vision Pro商标 到底是怎么回事2023-06-11 22:01:14华为四年前已注册Vision Pro商标 到底是怎么回事本周,苹果公司在加州的全球开发者大会上发布首款混合现实(MR)头戴式设备Apple Vision Pro。Apple Vision Pro搭载了苹果公司首款3D摄像头 -

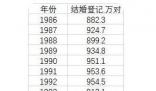

近9年结婚人数下降49.3% 现在大把适婚年龄找不到对象的人2023-06-11 21:55:14近9年结婚人数下降49 3% 现在大把适婚年龄找不到对象的人同时,这也是自2013年达到1346 9万对的最高峰后,结婚人数连续9年下降。这其中,2019年我国结婚人数跌破1000万对、2020年跌破900万对

近9年结婚人数下降49.3% 现在大把适婚年龄找不到对象的人2023-06-11 21:55:14近9年结婚人数下降49 3% 现在大把适婚年龄找不到对象的人同时,这也是自2013年达到1346 9万对的最高峰后,结婚人数连续9年下降。这其中,2019年我国结婚人数跌破1000万对、2020年跌破900万对 -

梁田从芒果离职 确实存在感低一些如果稍微有点名也不会走2023-06-11 21:52:34梁田从芒果离职 确实存在感低一些如果稍微有点名也不会走6月11日中午,湖南卫视主持人梁田通过社交平台发长文宣布离职,相关话题一度冲上热搜第一,“33岁,在乘风破浪的年纪

梁田从芒果离职 确实存在感低一些如果稍微有点名也不会走2023-06-11 21:52:34梁田从芒果离职 确实存在感低一些如果稍微有点名也不会走6月11日中午,湖南卫视主持人梁田通过社交平台发长文宣布离职,相关话题一度冲上热搜第一,“33岁,在乘风破浪的年纪 -

剩菜盲盒,何以流行? 这是一种什么文化2023-06-11 21:48:39剩菜盲盒,何以流行? 这是一种什么文化近日,“剩菜盲盒”开始在部分城市悄然兴起。原价100多元的寿司、30多元的中式面点熟食、20多元的咖啡等,均可以原价的1 3甚至1 4买到

剩菜盲盒,何以流行? 这是一种什么文化2023-06-11 21:48:39剩菜盲盒,何以流行? 这是一种什么文化近日,“剩菜盲盒”开始在部分城市悄然兴起。原价100多元的寿司、30多元的中式面点熟食、20多元的咖啡等,均可以原价的1 3甚至1 4买到 -

女子吃了两捧割香螺心跳骤停 背后的真相让人始料未及2023-06-11 21:45:30女子吃了两捧割香螺心跳骤停 背后的真相让人始料未及造成张女士中毒的割香螺也叫织纹螺、海丝螺或白螺,目前市场上是禁止售卖的,已有多起因售卖割香螺被判刑案例。但由于其味道鲜美

女子吃了两捧割香螺心跳骤停 背后的真相让人始料未及2023-06-11 21:45:30女子吃了两捧割香螺心跳骤停 背后的真相让人始料未及造成张女士中毒的割香螺也叫织纹螺、海丝螺或白螺,目前市场上是禁止售卖的,已有多起因售卖割香螺被判刑案例。但由于其味道鲜美