莲花味精的衰落与致癌谣言有关? 这个谣言是哪来的?

导读:莲花味精的衰落与致癌谣言有关? 这个谣言是哪来的?最早的味精是标准的“日货”。1908年,日本学者池田菊苗从海带中分离出了谷氨酸钠,并发现这种成分能提供异常猛烈的鲜味

除此之外,正常食用味精几乎无其他安全隐患,即便经过超过烹饪温度的高温加热,产生的焦谷氨酸也是在自然生物中广泛存在的物质。

味精致脱发、致癌等说法完全没有科学根据。

我国国产味精始于1920年。爱国化学家、企业家吴蕴初先生仿照“味之素”自主研发出味精,创办的天厨味精厂打破了日本“味之素”在东亚的垄断,并出口到欧美国家。“味精”也由此得名。

中国早在商周金文就出现了“鲜”字,而西方科学界曾长期认为,人类的味觉只能感受酸、甜、苦、咸四种味道。直到味之素被日本学者成功提取出来,“鲜”才正式成为第五种味觉(注:辣不是味觉而是痛觉)。

“鲜”,是亚洲饮食文化的一种独特的味觉追求。所以全球范围内,几乎只有中餐、日本料理和东南亚菜会使用直接大量味精用于烹饪——尤其是中餐。

2022年中国味精年产量约为262万吨,多年来稳定在200万吨以上,估计贡献了全球超过70%的产能,余下的来自日本、越南等国。

西方国家并不是不使用味精,但大多添加到包装食品中,如薯片里,较少直接当成调味料用于做菜。西餐中常用的芝士粉中也含有天然谷氨酸钠,可以发挥类似味精的作用,调出咸鲜味道。

有关味精为什么在中餐菜肴中如此普遍,解释有很多。有人认为,味精非常适合于吊汤、烹饪素斋类食品。也有人认为海外华人大量开设的中餐馆引领了这场风潮。

实际上,建国后很长时间内,油盐尚且凭票限供,内地的普通百姓也是很难用得上味精的。

直到改革开放初期,随着食物供应充足,公众对于饮食的关注点也从单纯吃饱转向了“色香味俱全”,味精才开始飞入寻常百姓家。

正是这股时代巨浪托起了莲花味精。

莲花味精于1983年在河南周口成立,1998年在上海交易所上市。它发明了一种独特的用粮食制造味精的方法,并公开了专利。

高峰时期,莲花味精的产能占中国全国的一半,产品远销海内外,据说项城有三人之一的人从事相关工作。

下一篇:最后一页

-

莲花味精的衰落与致癌谣言有关? 这个谣言是哪来的?2023-09-19 23:27:30莲花味精的衰落与致癌谣言有关? 这个谣言是哪来的?最早的味精是标准的“日货”。1908年,日本学者池田菊苗从海带中分离出了谷氨酸钠,并发现这种成分能提供异常猛烈的鲜味

莲花味精的衰落与致癌谣言有关? 这个谣言是哪来的?2023-09-19 23:27:30莲花味精的衰落与致癌谣言有关? 这个谣言是哪来的?最早的味精是标准的“日货”。1908年,日本学者池田菊苗从海带中分离出了谷氨酸钠,并发现这种成分能提供异常猛烈的鲜味 -

-

亚运会中国男足5-1大胜印度 我们也就可以打打南亚杯2023-09-19 22:59:40亚运会中国男足5-1大胜印度 我们也就可以打打南亚杯比赛开始,实力占优的中国队控制着场上节奏。第16分钟,刘洋开出角球,朱辰杰在禁区内高高跃起头球摆渡,埋伏在中路的高天意顺势破门

亚运会中国男足5-1大胜印度 我们也就可以打打南亚杯2023-09-19 22:59:40亚运会中国男足5-1大胜印度 我们也就可以打打南亚杯比赛开始,实力占优的中国队控制着场上节奏。第16分钟,刘洋开出角球,朱辰杰在禁区内高高跃起头球摆渡,埋伏在中路的高天意顺势破门 -

溺亡3兄弟父亲:孩子不是去玩水的 究竟是怎么一回事2023-09-19 22:55:33溺亡3兄弟父亲:孩子不是去玩水的 究竟是怎么一回事吴先生告诉纵览新闻记者,他们属于龙腾上村的回迁户,搬进龙腾小区没有多久。在搬进小区之前,龙腾上村的村民发现小区附近有挖泥采沙形成的水塘

溺亡3兄弟父亲:孩子不是去玩水的 究竟是怎么一回事2023-09-19 22:55:33溺亡3兄弟父亲:孩子不是去玩水的 究竟是怎么一回事吴先生告诉纵览新闻记者,他们属于龙腾上村的回迁户,搬进龙腾小区没有多久。在搬进小区之前,龙腾上村的村民发现小区附近有挖泥采沙形成的水塘 -

花西子道歉信一半篇幅宣传品牌 这个牌子已经被小李子彻底搞废了2023-09-19 22:53:00花西子道歉信一半篇幅宣传品牌 这个牌子已经被小李子彻底搞废了近日,在李佳琦带货一款花西子眉笔时,直播间有网友质疑“花西子的眉笔越来越贵了”。

花西子道歉信一半篇幅宣传品牌 这个牌子已经被小李子彻底搞废了2023-09-19 22:53:00花西子道歉信一半篇幅宣传品牌 这个牌子已经被小李子彻底搞废了近日,在李佳琦带货一款花西子眉笔时,直播间有网友质疑“花西子的眉笔越来越贵了”。 -

任正非称苹果是华为的老师 华为这是把自己的位置摆的很正2023-09-19 22:50:54任正非称苹果是华为的老师 华为这是把自己的位置摆的很正任正非表示,美国对华为的制裁既是一种压力,也是一种动力。他指出,在受到打压之前,华为将基础平台建设在了美国

任正非称苹果是华为的老师 华为这是把自己的位置摆的很正2023-09-19 22:50:54任正非称苹果是华为的老师 华为这是把自己的位置摆的很正任正非表示,美国对华为的制裁既是一种压力,也是一种动力。他指出,在受到打压之前,华为将基础平台建设在了美国 -

茅台快把自己玩成料酒了 感觉现在八零九零后喝白酒的不多2023-09-19 22:47:59茅台快把自己玩成料酒了 感觉现在八零九零后喝白酒的不多王扬直言:“对巧克力的忠实爱好者来说,有太多的选择,而酒心巧克力,很多时候只是偶尔尝一下

茅台快把自己玩成料酒了 感觉现在八零九零后喝白酒的不多2023-09-19 22:47:59茅台快把自己玩成料酒了 感觉现在八零九零后喝白酒的不多王扬直言:“对巧克力的忠实爱好者来说,有太多的选择,而酒心巧克力,很多时候只是偶尔尝一下 -

外卖小哥不顾订单哭着跑进派出所 背后的真相让人始料未及2023-09-19 22:45:02外卖小哥不顾订单哭着跑进派出所 背后的真相让人始料未及接到报警后,民警迅速赶到现场,带着小女孩回到了派出所。经过一番询问和安抚,小女孩逐渐平静下来,说出了自己出走的原因

外卖小哥不顾订单哭着跑进派出所 背后的真相让人始料未及2023-09-19 22:45:02外卖小哥不顾订单哭着跑进派出所 背后的真相让人始料未及接到报警后,民警迅速赶到现场,带着小女孩回到了派出所。经过一番询问和安抚,小女孩逐渐平静下来,说出了自己出走的原因 -

12306:不可能给第三方优先购票权 背后的真相让人始料未及2023-09-19 22:13:0912306:不可能给第三方优先购票权 背后的真相让人始料未及国铁集团表示,9月19日铁路部门开始发售10月3日火车票,各个方向余票充足。9月28日至10月2日,仍有余票

12306:不可能给第三方优先购票权 背后的真相让人始料未及2023-09-19 22:13:0912306:不可能给第三方优先购票权 背后的真相让人始料未及国铁集团表示,9月19日铁路部门开始发售10月3日火车票,各个方向余票充足。9月28日至10月2日,仍有余票 -

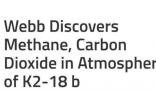

NASA发现超级地球或有人居住 NASA真厉害希望它越来越好2023-09-19 21:52:54NASA发现超级地球或有人居住 NASA真厉害希望它越来越好 此外,科学家还发现,K2-18 b的大气层中有一种被称为二甲基硫(DMS)的分子。在地球上,这只能由生命产生。

NASA发现超级地球或有人居住 NASA真厉害希望它越来越好2023-09-19 21:52:54NASA发现超级地球或有人居住 NASA真厉害希望它越来越好 此外,科学家还发现,K2-18 b的大气层中有一种被称为二甲基硫(DMS)的分子。在地球上,这只能由生命产生。